O de ninguém – e o de todos, parece. Textos há muito perdidos oferecem alguma luz surpreendente sobre o assunto.

Por Linda Heuman

Artigo original: Tricycle – Whose buddhism is truest? | Data da publicação: 2011

Traduzido por Manuel Sanches para o Olhar Budista, com a permissão da autora.

Há dois mil anos, os monges budistas enrolavam os sutras escritos em casca de bétula, colocavam-nos em vasos com terra, e enterravam-nos no deserto. Não sabemos porquê. Podiam estar a livrar-se de lixo sagrado. Talvez estivessem a consagrar uma stupa. Se queriam deixar uma prenda para os futuros membros da comunidade budista – uma cápsula do tempo de sabedoria, por assim dizer – eles tiveram sucesso; e nunca poderiam ter imaginado quão grande essa prenda iria acabar por ser.

Fragmentos desses manuscritos, recentemente chegados à superfície, estão hoje a atiçar uma revolução no entendimento dos académicos acerca da história do budismo inicial, quebrando falsas premissas que deram forma ao desenvolvimento do budismo durante milénios, e debilitando as bases históricas do sectarianismo budista. À medida que as implicações destas descobertas propagam-se da academia para a comunidade budista, elas podem destruir desatualizadas barreiras paroquiais entre as tradições e ajudar a alinhar o budismo com o clima pluralista dos nossos tempos.

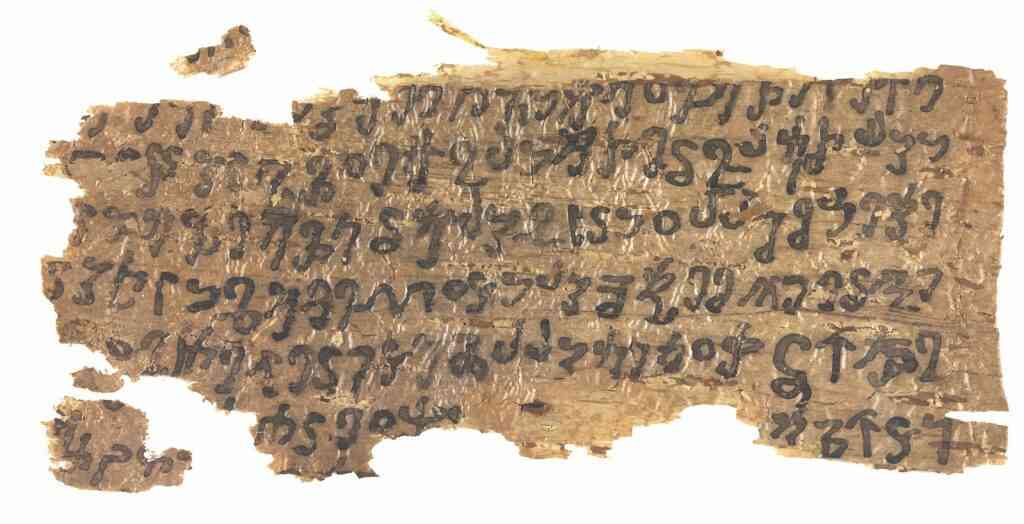

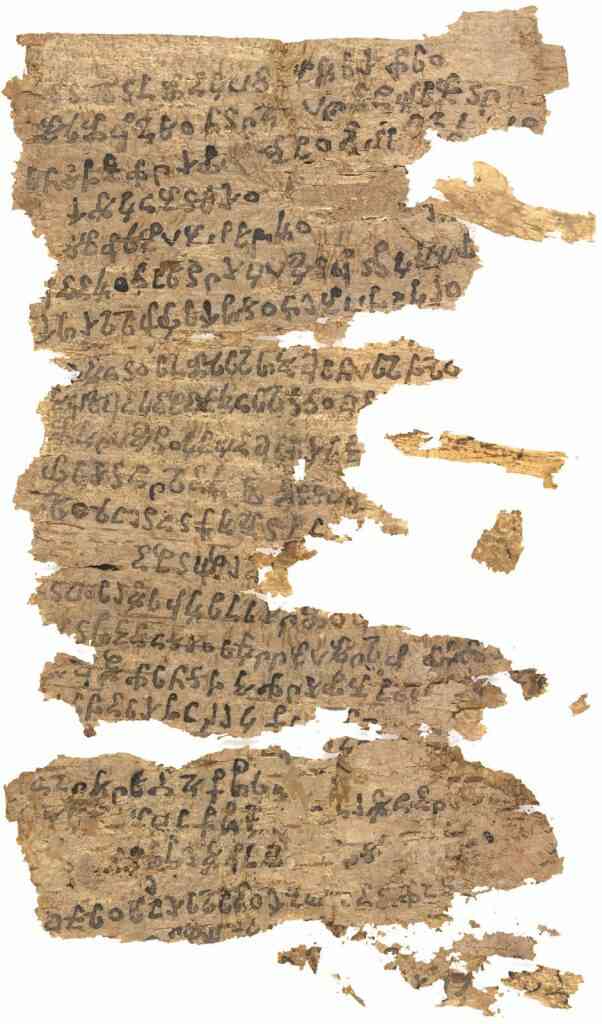

Por volta de 1994, saqueadores desenterraram 29 pergaminhos de casca de bétula algures no Afeganistão oriental ou no noroeste do Paquistão, uma área há tempos conhecida como Gandhara – um centro cultural budista durante o início da era cristã. Os pergaminhos apareceram no mercado de antiguidades em Peshawar, tendo resistido ao mesmo turbulento clima político que que levaria à demolição dos Budas de Bamiyan por parte dos talibãs. A British Library adquiriu-os em 1994.

Os pergaminhos chegaram enrolados, achatados, dobrados, e a desintegrarem-se. Os curadores desembrulharam-nos e examinaram-nos. Acharam o texto indecifrável, numa língua incomum. Suspeitando que poderiam estar, de facto, escritos na língua esquecida de gandhari, enviaram imediatamente uma fotografia a Richard Salomon, um professor se sânscrito e Estudos Budistas da Universidade de Washington, um de poucos dos especialistas mundiais em linguagens do budismo inicial que sabia ler em gandhari.

Rapidamente chegou a notícia que os pergaminhos de casca de bétula eram os manuscritos budistas mais antigos que se conhecem. (Agora chamada a British Library Collection, estes pergaminhos estão no processo de ser traduzidos pelo Projeto Early Buddhist Manuscript, uma equipa de académicos orientados por Salomon.) A descoberta inicial foi seguida por várias outras ao longo da década seguinte. Hoje há pelo menos cinco coleções no mundo, incluindo, de grosso modo, cem textos e várias centenas de fragmentos textuais datados entre os século I AEC e III EC. As coleções de Gandhara não são apenas os manuscritos budistas mais antigos a sobreviverem, mas sim os manuscritos sobreviventes mais antigos da Ásia do Sul. Eles podem mesmo ser de uma era em que a tradição oral budista começou a ser escrita pela primeira vez.

Inventários preliminares e traduções iniciais revelam que muitos textos são versões gandhari de material budista previamente conhecido, mas a maioria são novos – incluindo tratados e comentários do Abhidharma (filosofia budista) nunca antes vistos, e histórias passadas na região que é hoje Gandhara. As coleções contêm os textos Prajnaparamita (Perfeição da Sabedoria) mais iniciais que se conhecem e as referências textuais mais antigas à escola Mahayana, ambos do século I EC. Se considerados enquanto um todo, estes pergaminhos e os fragmentos de pergaminho são uma descoberta esplêndida: uma vertente completamente nova de literatura budista.

De acordo com especialistas de gandhari, é pouco provável que o novo material revele factos avassaladores sobre o Buda. E, para além disso, não é de esperar grandes surpresas em termos de nova doutrina – nem uma quinta nobre verdade é provável de ser encontrada. Mas a descoberta de um novo membro da família canónica budista tem implicações profundas para os praticantes. Resolve a principal justificação para rivalidades de irmãos já existentes há muito entre as tradições budistas, e não o faz revelando um vencedor mas sim desmistificando o pilar – um falso paradigma da história – nos quais essas rivalidades estão baseadas. A tradição budista defende que depois do seu Despertar, o Buda ensinou durante 45 anos pela Índia oriental. Entre os seus discípulos havia alguns, incluindo o seu discípulo Ananda, que tinha a memória altamente treinada e conseguia repetir as suas palavras à letra. É dito que depois da morte do Buda, os seus discípulos reuniram-se no que a hoje se chama o Primeiro Conselho, e estes memorizadores recitaram o que tinham ouvido. Depois todos os monges repetiam, e assim foi estabelecido o registo único e definitivo das “palavras do Buda” [buddhavacana]. Assim nasceu o cânone budista.

Será que foi mesmo assim?

Todas as escolas do budismo baseiam a sua autoridade, e mesmo a sua própria identidade, na sua ligação histórica a este primeiro cânone original. Budistas de todas as tradições imaginaram que os seus textos tombaram do Primeiro Conselho para as suas próprias mãos inteiros e completos – pristinos – sem o condicionamento da ação humana na sua jornada através do tempo. Este sentido de que o passado está profundamente inteiro é atraente. Se os textos não preservam legitimamente as palavras verdadeiras do Buda desta forma, podemos pensar: como é que são de confiança? Não é nisso que baseamos a nossa fé?

Mas, como veremos, a história funciona de outro modo. E termos uma visão mais alinhada com os factos liberta-nos das visões chauvinistas e dá-nos chão para respeitar as diferenças entre as diversas escolas budistas. No que toca ao enfraquecimento da nossa base para a fé, não nos devemos preocupar. Para nos alinharmo com os factos não vamos abandonar a espada da sabedoria de Manjushri. Vamos usá-la.

Ouvi acerca dos manuscritos de Gandhara pela primeira vez quando estava a viver na Alemanha em 2009, quando estava a assistir a uma palestra sobre budismo inicial com o Professor Salomon, que estava de visita de Seattle. Os complexos detalhes da palestra que ele deu deixaram-me mistificada – por aquela altura as tecnicalidades da filologia indiana antiga pareciam uma densa floresta na qual ainda não tinha entrado. Mas eu estava curiosa acerca dos pergaminhos. Queria compreender o que é que esta nova tradição literária significava para praticantes budistas como eu.

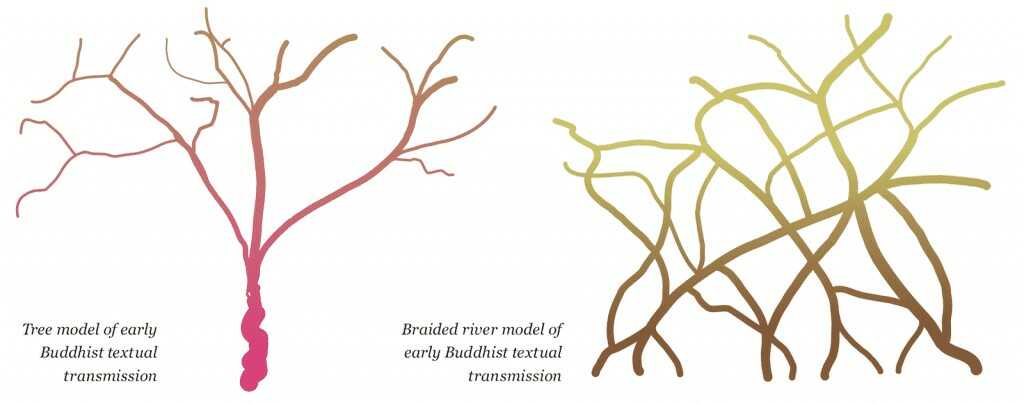

Enquanto estava a pesquisar online, descobri uma palestra de 2006 de Salomon na qual ele desvelou pela primeira vez para uma audiência geral a importância das descobertas dos tradutores. Pelo fim dessa palestra, a minha atenção ficou fixada. Tal como Salomon estava a explicar, os académicos tinham esperado, tradicionalmente, que se rastreassem os vários ramos da árvore genealógica da história textual budista de uma maneira suficientemente profunda, chegariam a uma única raiz ancestral. Para ilustrar este modelo, ele apontou para um gráfico projetado no ecrã atrás de si. O gráfico mostrava o cânone como, possivelmente, o elo perdido ao longo de uma escada evolucionária – o antecedente hipotético de todos os cânones budistas. “Foi assim que alguém que tenha começado a estudar este material (gandhari) poderá ter pensado que o padrão funcionava.” À medida que os académicos escrutinaram os textos gandhari, no entanto, viram que a história não funcionava dessa maneira, de todo, disse Salomon. Foi um erro assumir que a fundação da tradição textual budista era singular, que se se seguisse os ramos genealógicos suficientemente no passado eles iriam convergir. Ao serem rastreados até ao passado, os ramos genealógicos divergiam e cruzavam-se com relações tão complexas que o modelo de uma árvore foi abandonado completamente. A imagem parecia mais um arbusto emaranhado, disse ele.

Foi aqui que fiz rewind: estes novos manuscritos encontrados, ele declarou, dão o coup de grâce [golpe de misericórdia] na conceção tradicional do passado budista que vem sendo desintegrado há décadas. É agora claro que nenhuma das coleções budistas das escrituras indianas iniciais existentes – nem as em pali, nem as em sânscrito, nem as em chinês, nem mesmo as em gandhari – “podem ser privilegiadas como as mais autênticas ou originais palavras do Buda.”

É estranho como questões adotadas no contexto amplo da história podem, por vezes, apresentarem-se imediatamente nas esquinas mais próximas da vida pessoal. Eu sou uma praticante Mahayana; o meu parceiro pratica na tradição Theravada. O desafio de acomodar diferenças numa família budista é uma nuvem ocasional que flutua por cima da nossa mesa de jantar. O que Salomon dizia parecia indicar uma nova maneira de olhar e trabalhar com choques sectários que ocorram a qualquer nível. Descobrir se (e como) a descoberta de uma nova tradição literária budista poderia minar lutas sectárias levar-me-ia profundamente até ao terreno distante do budismo académico. Nos meses que se seguiriam, eu seguiria um trilho de especialista em especialista por universidades de Seattle a Palo Alto. Analisei pilhas de papel à procura de insights. No fim, quando tudo se tornou claro, eu compreendi porque é que o processo tinha sido tão difícil. Eu tive de assimilar novos factos. Tive de abandonar prezadas crenças. Mas o que realmente tornou a situação difícil foi que também tive de identificar e mudar uma imagem de fundo fundamental que eu tinha acerca da natureza da história budista na qual eu interpretei essas crenças e assimilei esses factos. Tive de deitar abaixo a árvore genealógica. E isso não foi fácil, porque eu estava sentada nela.

Na verdade, não são apenas os historiadores do budismo que estão a encontrar falhas nas imagens do passado da convergência para apenas uma única raiz. O modelo evolucionário das origens em forma de árvore também está sob ameaça do machado na biologia e noutras áreas académicas. Durante algum tempo tem havido uma ampla tendência para pensar de maneiras diferentes dos modelos históricos da árvore, Salomon disse-me mais tarde. No estudo académico da história do budismo inicial, diz Salomon, este modelo tem sido gradualmente refutado. Mas, diz ele, estes pergaminhos foram o “argumento decisivo”.

Como o budismo inicial era uma tradição oral, seguir qualquer texto budista até ao passado é como seguir um rasto de migalhas de pão que termina repentinamente. Por isso, para nós que olhamos para o passado, um momento crítico na história ocorreu quando os budistas começaram a escrever os seus textos em vez de os transmitirem oralmente. Foi aqui que as palavras do Buda de tornaram numa forma mais resiliente. A tradição pali relata que os monges budistas da tradição Theravada começaram a escrever os textos por volta do século I AEC. O registo manuscrito em pali, todavia, não começa até 800 EC. Mas os manuscritos gandhari são datados desde o primeiro século AEC. Se os monges estavam a escrever numa parte da Índia, eles podiam, provavelmente, ter estado a escrever em outras partes da Índia – logo isto parece acrescentar credibilidade às alegações da tradição pali.

Se estivéssemos à procura de uma única raiz ancestral de todos os cânones budistas, o momento em que os ensinamentos foram escritos poderia ser o primeiro ponto possível no tempo em que poderíamos encontrar o seu registo físico. Por isso, quando estes pergaminhos gandhari apareceram, datados da era escrita do budismo mais inicial, os académicos esperaram que pudessem ser o elo perdido. Eles ampliaram a literatura gandhari que tinha versões conhecidas em pali, sânscrito e chinês para ver como é que os textos preservados em gandhari se relacionavam com outros textos do budismo inicial. Ao compararem textos individuais através de cânones, notaram algo repentino e surpreendente, “embora em retrospetiva,” Salomon admitiu na sua palestra, “devia ter sido esperado, e faz perfeito sentido.”

Salomon descreveu o que aconteceu quando comparou as versões gandhari com um poema budista muito conhecido, o Sutra do Rinoceronte, com as suas versões em pali e em sânscrito. Ele descobriu que a sequência de versos e a sua organização eram semelhantes à da versão em pali. As palavras específicas do poema, no entanto, eram muito mais semelhantes à versão em sânscrito. Salomon não conseguia dizer se o texto gandhari era mais proximamente relacionado com uma ou com a outra versão (como seria necessário se um deles fosse o progenitor). Estava proximamente relacionado com ambos, mas de maneiras diferentes. Por outras palavras, os textos eram paralelos – e diferentes.

Este tipo de ligações complexas apareceram uma e outra vez quando os académicos compararam os textos gandhari com as suas versões em pali, sânscrito e chinês. Os textos tinham paralelos com uma, duas e às vezes com todas as três versões em pali, sânscrito e chinês. Olhando então para o grupo como um todo, eles perceberam que este novo corpo de material gandhari era um paralelo a, e não um antecedente de, os outros cânones – não o progenitor em falta, mas um irmão há muito perdido.

Sabemos agora que se alguma vez houve um ponto de convergência na árvore genealógica budista – o elo perdido, o único cânone budista original e autêntico – está fisicamente perdido na era da transmissão oral. Ainda não encontrámos, e provavelmente nunca iremos encontrar provas dele.

Mas ainda mais significativo é o que encontrámos: isto é, a diferença. Estes pergaminhos são provas irrefutáveis que tão cedo quanto o século I AEC, havia outra tradição budista significante viva numa região separada da Índia e numa linguagem completamente diferente da tradição preservada em pali.

“E onde há duas, temos uma base muito sólida para sugerir que há mais do que duas,” diz Collet Cox, um professor de sânscrito e estudos budistas na Universidade de Washington e codiretor do projeto Early Buddhist Manuscript. Um único manuscrito gandhari parcial datou de uma altura prévia a estas descobertas modernas – uma versão do Dharmapada descoberta em 1892. O facto de existir um manuscrito sobrevivente na língua gandhari sugeriu, mas não foi capaz de provar, que Gandhara teve no passado uma rica tradição literária. De um modo semelhante, há outros indicadores – tais como monumentos e inscrições – noutras partes da Índia que sugerem outras potenciais culturas literárias do budismo inicial. “Não temos nenhum texto delas,” diz Cox. “Mas temos agora numa base muito sólida para dizer que elas provavelmente também tiveram textos. Onde há duas [tradições], há provavelmente cinco. E onde há cinco, pode ter havido quinze ou vinte e cinco.” Cox sugeriu que “em vez de perguntar qual foi a única linguagem que o Buda usou e qual representa a versão mais antiga dos ensinamentos, podemos ter de aceitar que desde o início que houve vários relatos dos seus ensinamentos, diferentes sutras, e diferentes versões dos sutras transmitidos em diferentes áreas. No início de tudo podemos ter um número de diferentes fontes, todas das quais representam ou dizem representar o ensinamento do Buda.” Cox enfatiza que o budismo de Ganhdara não é claramente uma “ramificação rebelde” do Cânone Pali mas sim a sua própria linha com localização própria – único, mas não desconectado. Os budistas iniciais nas várias regiões partilharam muitos textos em comum. Claramente, os monges budistas das diferentes tradições linguísticas na Índia antiga estavam em contacto e trocaram ideais e influenciaram-se mutuamente de maneiras complexas.

Se a multiplicidade de tradições é o que temos agora e, à medida que o registo recua no passado, a multiplicidade é o que sempre houve, talvez não encontremos uma única raiz do budismo porque nunca houve uma em primeiro lugar. Às vezes não encontrar é, no fim de contas, o encontrar supremo.

“Já ninguém acredita na perspetiva de um cânone original,” disse-me Oskar von Hinüber, um dos especialistas mundiais em pali.

Considere porque é que os académicos pensam assim. Primeiro, há certas dificuldades práticas da transmissão oral numa era antes dos registos digitais. Como é que quinhentos monges podem ter concordado acerca de quarenta e cinco anos das palavras do Buda?

Von Hinüber também aponta que os próprios sutras registam uma disputa profunda e persistente entre Ananda, o principal discípulo do Buda e Mahakasyapa, que presidiu o Conselho e foi o principal discípulo no tempo da morte do Buda. Ele sugere que seria excessivamente otimista imaginar que o Conselho (se este de facto ocorreu) foi harmonioso e livre de agendas políticas.

“Há vários indicadores de que [as histórias do Primeiro Conselho] não estão corretas de acordo com um registo histórico. Mas eles dizem-nos algo que é interessante e importante,” diz von Hinüber. “Os próprios budistas estavam conscientes do facto de que a certo ponto na história os seus textos teriam sido moldados por alguém na forma padronizada que têm agora, começando com ‘Assim eu ouvi.’ Quem o fez, não sabemos.”

Interessantemente, existe uma história incorporada no relato tradicional do Primeiro Conselho de um monge que chegou atrasado. Ele perguntou aos outros o que tinha perdido. Quando eles lhe contaram como tinham formalizado os ensinamentos do Buda, ele opôs-se. Ele insistiu que ele próprio tinha ouvido os discursos do Buda e continuaria a lembrar-se deles, visto que os tinha ouvido.

“Isto é uma história importante,” diz von Hinüber, “porque mostra que os próprios budistas estavam cientes do facto de haver tradições divergentes.”

A ortodoxia religiosa quer afirmar que a sua própria tradição é a melhor. Para isso, é necessário apontar algo único. Ter a única verdadeira versão de uma verdade singular é como um apoio seguro. E não apenas para budistas. Elaine Pagels, a académica da religião que trouxe à luz os evangelhos gnósticos, disse à Tricycle em 2005: “Tertuliano, padre da Igreja inicial, disse que Cristo ensinou uma verdade única, e que é isso que ensinamos, e é isso que está no credo. Mas ele escreveu isto no ano 180 no Norte de África, e o que ele diz que Cristo ensinou nunca caberia na boca de um rabino [NOTA: a tradução literal é “rabino,” mas penso que o significado seria mais “judeu”?], como Jesus, na Judeia do século I. Para uma tradição baseada na história – como o cristianismo, e como diz, o budismo – existe uma grande aposta na declaração de que o que é ensinado remonta a uma revelação específica, pessoa, ou evento, e há uma forte tendência para negar a realidade da inovação constante, da escolha e da mudança.”

Os cânones budistas tal como existem hoje são produtos de contingências históricas. Eles ressoam com as muitas vozes que os moldaram ao longo do tempo. Mas a ortodoxia exige o oposto, uma parede impossível de atravessar: uma verdade singular, imutável e encontrável. A raiz textual do budismo não foi singular, e não foi imutável. Ao que parece, não foi assim tão encontrável também.

“É esse o passo em frente que estamos a dar para dispensar a ideia do original, porque isso é uma espécie de sonho inebriado ou invenção da imaginação,” diz Paul Harrison, um professor de estudos da religião da Universidade de Stanford e membro do comité editorial da Coleção Schøyen (outra coleção recentemente descoberta de manuscritos budistas antigos). Harrison é também um tradutor. Como tal, ele dá-nos um relato de como os textos resistem aos aspetos práticos da tradução. Na medida em que continuamos a agarrar o modelo de árvore genealógica, Harrison está prestes a arrancar as últimas folhas das nossas mãos. Os tradutores costumavam guiar-se pela noção, ele explica, de que se se juntarem versões diferentes de um sutra, se se mantiver a sobreposição, e se se eliminar a variação, eventualmente é possível reconstruir o protótipo. “De acordo com esse modelo,” ele disse, “tudo se irá afunilar num ponto. Mas basicamente o que estamos a encontrar é que não se afunila num ponto. Quanto mais conhecemos, mais variado e indeterminado é logo ao início.” Tentar reconstruir a versão original de qualquer sutra antigo – que não seja mediado, preciso, e completo – é agora geralmente considerada, em princípio, inútil. Harrison pergunta “aonde é que estás a tentar chegar?” Olhar para um tal original é um pensamento essencialista e arraigado, diz ele.

Ele aponta: “Por vezes dizemos ‘tradução tibetana, tradução chinesa, sânscrito original.’ Mal dizemos sânscrito original, voltamos a cair naquela maneira de pensar íngreme mas inteiramente natural, que isto é o original por isso podemos deitar fora as cópias. Mas, na verdade, esse original em sânscrito de qualquer sutra é apenas outra versão. Por isso a ideia de que um deles é o original e todos os outros são mais ou menos sombras imperfeitas tem de ser abandonada. Mas é muito difícil abandoná-la. É quase impossível abandoná-la.”

E a ironia não passa despercebida por Harrison, que acrescenta: “É sobre isto que o ensinamento do Buda é.”

Um problema do modelo tradicional da transmissão textual, de acordo com Harrison, é que ele não tem em conta influências cruzadas – os casos muito reais de fusão textual quando os escribas ou tradutores (por exemplo, na padronização) copiam características de múltiplas versões diferentes, produzindo assim uma nova versão. Ele continua: “Se tudo avança simplesmente na sua linha vertical, e não há influência cruzada, está tudo bem; sabemos onde estamos. Mas uma vez que as coisas começam a fluir horizontalmente, ficamos com uma grande confusão. Tendo algo antigo, é claro, é valioso porque é mais provável que esteja mais próximo de uma versão mais inicial. Mas notem que tenho cuidado ao dizer agora ‘uma versão mais inicial’ e não ‘a versão inicial.’ Um manuscrito [ganhdari] do século I AEC vai oferecer uma melhor guia para uma versão mais inicial que uma cópia do Sri Lanka do século XIX. Mas isso não é uma garantia absoluta, apenas uma ligeiramente melhor.”

Harrison diz que não é apenas fisicamente improvável que poderemos encontrar um cânone budista original (porque os ensinamentos precedem a escrita), mas também é teoricamente impossível, de acordo com o próprio ensinamento do Buda acerca da natureza da realidade. “É pura anatmavada [a doutrina do não-eu, não essencialismo]. Esperamos que [a buddhavacana original] seja a mesma – invariável e imutável, inteiramente nítida e aguçada.” Isso seria, afinal de contas, o tipo de cânone no qual os budistas que fazem alegações históricas acerca de autenticidade – e todas as escolas budistas terão, tradicionalmente, feito essas alegações com base na sua autoridade sobre elas – acreditam que a sua tradição tem e que falta às outras: não “uma-de-várias-versões” mas sim “a verdadeira.”

“Simplesmente não será assim,” diz Harrison.

O que é que significaria ter “todos os ensinamentos do Buda”? Seriam todas as palavras que ele disse? Então e silêncios significativos? Bom, seria então isso que ele quis dizer? Quando ele disse o quê a quem? Sobre o quê? Não podemos acertar o conteúdo completo dos ensinamentos do Buda, nem podemos isolar os ensinamentos do seu contexto. Não podemos desenhar um limite bem vincado à sua volta.

Também não podemos desenhar um limite bem vincado à volta das diferentes escolas. Harrison relata que olhando para o passado, as fronteiras entre o Mahayana e o não Mahayana já se começam a esbater por volta do século I EC. Os manuscritos gandhari provavelmente refletem o conteúdo das bibliotecas monásticas iniciais, e os textos parecem ter sido intencionalmente enterrados. O sutras Mahayana e do budismo mainstream foram recuperados juntos e provavelmente enterrados juntos. Harrison acredita que os monges que se envolveram nas práticas Mahayana eram provavelmente observadores do vinaya; eles provavelmente viveram em mosteiros juntamente com praticantes de um budismo mais mainstream.

Estes textos Mahayana do século I nas novas coleções já estão altamente desenvolvidos em termos de complexidade da narrativa e de doutrina Mahayana. Eles não podem ter sido os primeiros sutras Mahayana, diz Harrison. “As fases mais iniciais do Mahayana são muito antigas. O Mahayana tem raízes mais longas e antigas do que pensámos inicialmente.” (Mas não raízes que cheguem ao tempo do Buda, no entanto – Harrison concorda com o consenso geral da academia que considera que o Mahayana se desenvolveu depois do Buda). Ainda assim, diz ele, “provavelmente existe por detrás destes textos Mahayana outros com uma coloração muito mais mainstream, nos quais não é assim tão fácil dizer se são Mahayana ou Shravakayana.” [shravaka significa literalmente ‘a via dos ouvintes’; aqueles que seguem o caminho com o objetivo de se tornarem arahants].

Durante este período do budismo inicial havia muitas diferentes vertentes de prática e tendências de pensamento que ainda não estavam ligadas. “Podíamos ter a da Perfeição da Sabedoria, a da Terra Pura, e a da veneração do Buda, e todos os tipos de coisas a acontecer,” explica Harrison. Só mais tarde é que estas seções se juntarem no que hoje consideramos “o Mahayana.”

Harrison sugere que consideremos um rio entrançado como uma melhor metáfora do que uma árvore para o desenvolvimento histórico das tradições budistas. Um rio entrançado tem um número de vertentes que se afastam e reúnem. “A sua origem não é uma fonte, mas sim um pântano ou sistema de pequenos ribeiros afluentes,” disse-me ele. De acordo com este modelo, o Mahayana e o Vajrayana “estão meramente na corrente do fluxo de criatividade que avança. São atividades semelhantes em natureza ao budismo inicial – não são radicalmente diferentes. E muita da corrente nos seus canais tem-se aproximado da nascente,” diz ele. “Se tudo isso tem um único sabor da libertação é outra questão.”

Num quadro de transmissão textual como este – fluído, dinâmico, e misturado – onde e como se poderia fazer reinvindicações territoriais? A postura sectária baseia-se em ter as verdadeiras palavras do Buda – completas, estáveis, imaculadas, e contidas em si próprias. Uma vez que tudo o que podemos ter é o complexo das versões das palavras do Buda – parciais, em mudança, condicionadas, e a misturar-se com outras versões – em que sentido é que seria mais confiável se a nossa própria versão fosse engarrafada abaixo ou acima da corrente?

Ainda assim eu queria beber a minha água engarrafada acima da corrente apesar de saber que esse tipo de pensamento já não fazia sentido. Não conseguia entender o que me estava a incomodar. Finalmente, olhei para dentro do meu copo. O que é que eu assumi que estava lá dentro? O que é que imaginamos que temos quando temos as palavras do Buda?

Pensamos que se temos as verdadeiras palavras do Buda temos a sua verdadeira intenção. O completo edifício do sectarianismo assume a sua base na história reimaginada que nele vacila.

De algum modo imaginamos o significado verdadeiro, único e não-ambíguo do Buda encapsulado nas suas palavras como joias numa caixa, passadas de geração em geração como a herança da avó. Mas não é assim que o significado ou as palavras funcionam. Considere o seguinte exemplo do célebre académico de religião Robert Bellah: “O budismo Zen começou no Japão numa altura em que fortes estruturas sociais dominavam os indivíduos em todos os aspetos. A família em que se nascia determinava a maioria das oportunidades na vida. O budismo era uma maneira de sair destas estruturas opressoras. Tornar-se um monge chamava-se shukke, literalmente “abandonar a família.” Nós vivemos num tipo de sociedade quase completamente oposto, na qual todas as instituições são fracas e a família é um campo de batalha. Não é preciso o budismo para “deixar a família.” Enfatizar principalmente o lado individualista do budismo (especialmente do Zen) nos Estados Unidos da América é apenas contribuir para a nossa patologia, não é melhorá-la.”

Na Índia, “deixar a família” significa “casar.” Para a minha avó judia, significa “mudar de religião.” Na casa em que fui criada, significava “ir para a universidade.” As mesmas palavras, faladas em contextos diferentes, têm significados diferentes. O significado das palavras é o seu uso no contexto. Um conjunto de palavras tirados do seu contexto é como jogar com peças separadas do tabuleiro. O que teríamos? Certamente seria bom saber o que o Buda disse. No sentido das convenções que partilhamos com os indianos do século V AEC, podemos compreender um pouco acerca do que ele quis dizer. Se aumentarmos as convenções partilhadas com eles (por exemplo, estudando línguas indianas antigas ou estudando história), obviamente que compreenderíamos mais. Mas o contexto é vasto – uma rede de conexões ilimitada e independente. E é dinâmica, mudando de momento a momento. O contexto termina no momento que acontece; depois é um novo contexto.

Não podemos realmente recriá-lo. E mesmo se pudéssemos, ainda assim não saberíamos exatamente como é que o Buda estava a usar as suas palavras nesse mesmo contexto, por isso não saberíamos exatamente o que ele queria dizer.

Assim como a nossa busca por um conjunto original das palavras definitivas do Buda falhou, e tudo o que nos restou foram versões provisórias, do mesmo modo a busca pelo significado definitivo do Buda falhou também. O que temos são tradições de interpretação. Mas não é esse o tipo de autoridade que imaginamos quando alegamos supremacia sectária. As alegações da autoridade sectária assumem uma base essencialista sólida. Esse tipo de base não está só aí.

No fundo, a postura sectária contradiz a mensagem do Buda tal como todas as tradições a compreendem. Essas falsas imagens históricas e a linguagem na qual o sectarismo se baseia estão, por sua vez, enraizadas numa outra imagem falsa – uma imagem ainda mais difundida e perniciosa. Essa imagem é uma visão essencialista da natureza da realidade, que de acordo com a doutrina do não-eu segundo o Buda é a fonte não apenas disto mas também de todo o nosso sofrimento – a visão errada que é o próprio objetivo do budismo refutar.

Os irmãos na minha família não têm uma característica única, igual, permanente e essencial em comum que nos ligue uns aos outros (ou aos nossos antepassados), nem precisamos de uma. Qualquer pessoa podia ver-nos no meio de uma multidão como relacionados. Eu tenho o nariz do meu pai e a altura da minha tia; a minha irmã tem o cabelo da minha avó e o caminhar veloz do meu pai; o meu irmão é parecido com o meu pai e comigo. As tradições da família budista podem vestir-se, pensar e praticar de maneiras diferentes e ainda assim serem membros familiares reconhecíveis exatamente do mesmo modo que os membros da nossa família são reconhecíveis enquanto nossos familiares.

Todos os irmãos da minha família são membros autênticos da minha família. Como a nossa identidade não depende de possuirmos alguma “coisa comum” imutável, nós não temos de discutir acerca de quem é que possui mais isso. Se compreendermos a identidade deste modo, todos os budistas são 100% budistas.

Abandonar as nossas assunções antigas acerca da história e da linguagem não nos devia deixar desconfortáveis. As visões que estamos a desafiar à medida que assimilamos estas novas descobertas arqueológicas nunca foram budistas, à partida. Não estamos a abandonar a base da nossa fé; estamos a confirmá-la. E ao fazê-lo, abrimos a possibilidade de realmente apreciar as diferentes tradições budistas como membros iguais da nossa família budista.

Imagem de destaque: Antiga Tríade Budista Mahayana. Da esquerda para a direita, um devoto Kushan, Maitreya, o Buda, Avalokitesvara e um monge budista. Séculos II a III, Gandhara. Musée Guimet, Paris. | Wikimedia (World Imaging) – CC BY-SA 3.0

Veja também:

- Os 3 ramos (ou veículos) do Budismo: Theravada, Mahayana e Vajrayana

- O Reino perdido de Khotan

- Dificuldade e ambivalência na compreensão das palavras originais proferidas pelo Buda

- Cânones do Budismo

– Olhar Budista > Recursos > Budismo: comece aqui! –

Discover more from Olhar Budista

Subscribe to get the latest posts sent to your email.